摘要: 原标题:疯狂鸡娃!澳洲华人妈妈们 正在批量生产废掉的下一代 长久以来,新加坡一直被华人虎妈们视为打造精英的殿堂,把孩子送进全球排名前30的南阳

原标题:疯狂鸡娃!澳洲华人妈妈们 正在批量生产“废掉”的下一代

长久以来,新加坡一直被华人虎妈们视为打造精英的殿堂,把孩子送进全球排名前30的南阳和国立,没准儿就能窜出第二个周受资。

这种一跃成为主流的小镇做题家思维,不仅给新加坡青少年带来了世界上数一数二的近视率,更让许多家庭在疯狂内卷的路上集体患上了抑郁症。

但是,这种疯狂内卷的思维方式,正以迅雷不及掩耳的速度席卷澳洲,曾经被誉为养尊处优的澳大利亚,现在也开始逐渐沦为华人虎妈们在大洋洲的第一战线。

“卷,特别是这几年感觉特别明显,补习班、刷题、冲奖学金,保证卷的都不重样,基本上可以做到海淀区的平替了。怎么说呢,反正华人家庭真正能躺平的太少,是因为这种焦虑感一旦产生,就不会消失,那干脆就大家一起卷。”

来自墨尔本东南区的华人妈妈Melissa是两个孩子的母亲,作为全职太太,她的任务在两个孩子进入小学后开始明显加重,而主要的压力来源就是内卷——每周送两个孩子参加5次课外补习,光是接送和老师沟通就要用掉大量精力。

在和《澳洲财经见闻》记者对话的过程中,Melissa认为澳洲近年来掀起的内卷之风种类和派系都繁多——“公校有公校的卷法,私校有私校的卷法,但是最后累瘫的都是父母,孩子到底成不成才不是最重要,很多父母要的只是面子和心理安全感。”

如果说公校的卷是拼娃娃,那私校的卷就是拼老子——每天下午3点,在悉尼和墨尔本私校门前接孩子的壮观长龙里,一眼扫去可以看到无数辆奔驰G63、迈巴赫、宝马X7、奥迪RSQ8,除了这些“标配的家用车”以外,时不时也会出现阿斯顿马丁DBX、法拉利Purosangue。

SUV主打就是一个经济方便。

应了《大腕》里那句“你要是开一日本车,都不好意思跟人打招呼”。

但是,据知情人向本刊透露,许多私校家长都是内卷的受害者——一部分家长用房产作抵押进行再融资(refinance),将获得的资金用于购置豪车,相当于背负两份贷款,更有甚者则以团购的形式租赁豪车,然后每周按需轮流使用。

如果说父母间互相攀比是成年人的竞赛,那么疯狂鸡娃就是对孩子未来的一场豪赌。

那么,澳洲的许多华人家庭为什么在组团制造焦虑呢?

简单来说,原因主要有三种:

对下一代的高期望、

对教育投资的回报,

还有最重要的,

对澳洲社会及职场价值观的无知。

除了Melissa以外,我们走访的多位华人家长也表示每周固定让孩子参加数学、物理、钢琴、小提琴等补习班,但凡是与“兴趣”挂钩的乐器和舞蹈类兴趣班,必须参加考级。

“钱花都花了,多少也得拿张证书”是走艺术内卷路线的底层思维,把这种思维背后的野心放大,就迎合了许多华人妈妈们对孩子通过走特长生路线进入顶尖私校的期许。

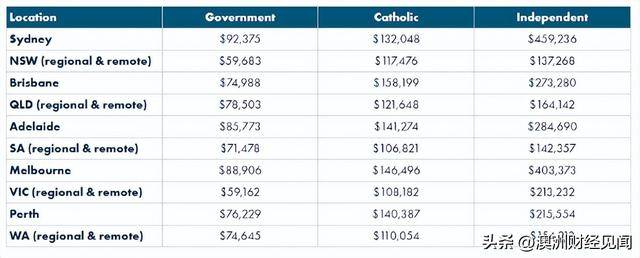

据澳洲独立金融研究机构Futurity调查显示,澳洲公校与私校的学费差在近年来加速扩大。以悉尼和墨尔本为例,公校与私校13年教育(包括学前班)的平均费用差已经分别达到36.67万和31.4万澳元(分别折合165万和141万元人民币)。

所以,通过特长生等方式获得全额奖学金入学,显然能为家里省下一笔不菲的费用。而“体育竞赛”必须拿名次、“学乐器必须上台”,还有“考试必须进入火箭班”的思维,就显得合情合理了。

但是现实真的是这样吗?

内卷,究竟是澳洲经济和社会结构变化带来的全国现象,还是少数家长的一厢情愿呢?

据澳大利亚社会研究中心(SRC)的调研结果显示,在参加问卷调查的10年级学生中(相当于国内高一),有75%的学生至少参加一节课外课或兴趣班。

这一巨大的比例证明了课外活动(ECAs/Extracurricular Activities)并不是少数现象,而是覆盖了全澳。

但是仔细看数据,我们会发现此补习班非彼补习班,更不是内卷。

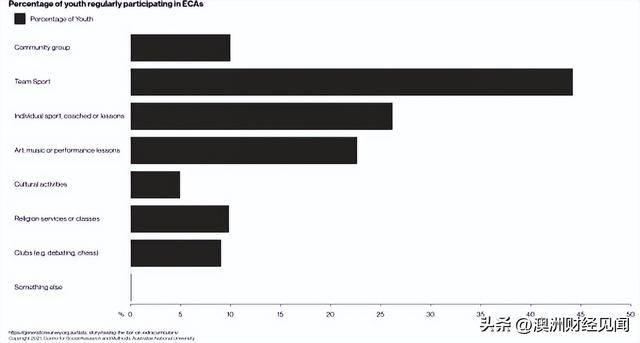

从数据中可见,在这75%参加课外活动的青少年中,有45%参加的是集体体育活动、27%参加了艺术、音乐或表演艺术、10%参加社区活动,还有9%参加了俱乐部(比如国际象棋、辩论等)。

这些课外活动和兴趣班,显然不是数理化补习班,而是帮助青少年全面发展的核心项目——体育活动提倡团队合作和健康、艺术表演培养自我了解和情绪表达、社区活动帮助青少年获得融入社会的技巧……

但是即便如此,生活在澳大利亚,上着新加坡的数理化网课,吃着中国孩子的苦,仍然正在迅速变成一些华人家庭的新常态。

那么,疯狂刷题和内耗到底能不能让孩子成龙成凤呢?

“我觉得基本没用,这些搞内卷的家庭大部分是带着国内的思想过来的,说句不好听的,是在用非常落后的思维方式竞争。”

作为从中学就来到澳洲,并在澳洲生活了30年的Greg告诉本刊记者,不符合澳洲国情的思维方式不仅增加无用内耗,最后还可能害了下一代。

“我说句最简单的,你的高中成绩再好,你去找工作的时候会把高中成绩单放到简历里吗?包括大学成绩都一样,没错,如果是墨大、悉尼大学的优等生把满满HD的成绩单交给雇主,那你肯定比很多竞争者有优势,但是录取以后怎么办?”

记者:“按照常规思维,通过高学历进入大企业,然后走上人生巅峰,这应该是许多家长为孩子规划的人生轨迹。您觉得不可行吗?”

Greg:“这种想法只对了一半,成绩和文凭只是你的敲门砖,门敲开了以后,才是你的赛道的起点……如果你只懂业务,不懂澳洲的文化价值观,你怎么爬企业楼梯呢?公司同事聚会的时候我见过太多的华人扎堆了,与其说他们不想融入主流社会,不如说他们根本就不会……反而是长期停留在后台的岗位上,把自己的事业上升通道走得越来越窄。”

而如果我们去字典里查“内卷”的定义,我们会发现它是指“一种文化模式达到某种终极的形态后,既没有办法稳定下来,也没有办法转变为新的形态,只能不断在内部变得更加复杂的现象。”

跳出盒子看问题,其实这些在澳洲掀起内耗浪潮的,也许并不是内卷,因为他们压根就没有达到终极形态,而是第一步就走歪了。