摘要: 原标题:中考制度改革,在近半数考不上普高的地方 她们放弃内卷 2024年5月的一天,云溪记录下了13岁女儿甜甜一个快乐的下午。 那天最后一节是体育课,

原标题:中考制度改革,在近半数考不上普高的地方 她们放弃内卷

2024年5月的一天,云溪记录下了13岁女儿甜甜一个快乐的下午。

那天最后一节是体育课,甜甜踢了一整节课的足球,“很高兴”。被通知取消了延时课,“很高兴”。放学后看到天气特别好,也“很高兴”。

最后,甜甜告诉妈妈,自己在放学回家时买了袋饼干去公园,喂湖边的鸭子,公园美,鸭子也很美,“特别高兴!”

小孩的开心来得如此简单,“快乐到搂都搂不住直往外冒”!

正在踢球的甜甜 / 受访者供图

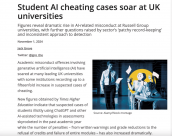

从幼儿园到初中,从北京到天津,云溪一家所在的小区, 不断有同龄孩子的家长为了孩子升学而陆续卖房搬家。如今,他们居住的天津近郊片区被当地人视为“教育洼地”——传说中,这里的“普高率”只有40%,比市区的50%还要更低。

也就是说,同一年参加中考的孩子,只有约40%能上普通高中。其余学生,很可能被“分流”到中等职业教育学校。

这对父母来说,不得不为孩子焦虑。为了在激烈的竞争中博得普高的一席之位,他们不顾一切搬离“洼地”,举家之力买学区房、将孩子塞进各式各样的补习班。

但云溪和丈夫看中的,是他人口中的“破小学”里丰富的课外活动,是女儿不把学习当一切,而有充分课余时间蹦跳玩乐、发现世界的生命力。

“中考分流”的新政后,焦虑在适龄学生家长之间普遍蔓延。不仅在高考前,仅云溪知道的,就有不少和她一样的“10后”孩子父母,从孩子幼儿园时期开始就着手超前学习。

中考分流政策中两种不同的升学模式

成为母亲这十余年来,云溪也习惯了耳畔充斥着鸡娃家长们的焦虑言论,听惯了对她“不为孩子着想”的埋怨和指摘,但时至今日,她依然没有为女儿报过任何课外补习班。

她在社交平台上更新自己与女儿的生活日志,记录一个“八年级下(学期)了还能每天兴高采烈去学校”的女儿的日常——从垃圾桶里捡蜗牛当宠物,从校服口袋里洗出来的“抵制代孕”的贴纸,给小学生带队上厕所的“所长”……

陪伴女儿长大的过程中,“80后”母亲云溪将曾经那个通过寒窗苦读走出小镇的自己,也重新养了一遍。她希望,尽可能给孩子的童年留下一点宝贵的东西,一些真正的快乐,“以后要吃的苦多着呢,尽可能(让孩子)心里留点甜吧。”

“孩子可以是剩下的90%”

2011年,云溪的女儿甜甜出生了。刚成为母亲的时候,云溪也短暂焦虑过——或者说——满怀期待,她希望,女儿将来能成为那少数的“前10%”的人。

可当甜甜上幼儿园后,云溪发现,女儿好像和其他同龄小朋友有些不一样。在动手能力和灵活性上,甜甜有些迟钝,“手工活动总是做不好,剪出来的东西永远是歪的,穿针也永远对不准”。

起初,云溪也曾把这些“粗心”当作女儿态度上的问题,以为她心不在焉,也焦急过,甚至骂过女儿。

直到甜甜四岁那年,幼儿园体检,保健医生告诉云溪,孩子的眼睛可能有点问题。云溪和丈夫带女儿去医院检查,发现甜甜有眼部先天性发育不良,也就是弱视,缺乏“立体视觉”“她看到的画面和我们普通人看到的不太一样”。

从此,云溪决定走上一条与之前预想的教育理念完全相反的道路。

正在寻找书籍的甜甜 / 受访者供图

对先天性弱视的孩子而言,6岁之前是最佳治疗期。从幼儿园到小学,云溪对女儿的养育宗旨,就是多参加户外活动。她知道,一些孩子在学前就已经开始抓学习,制定学习计划。

云溪和丈夫的心态和其他家长渐渐拉开了距离,他们开始接受,“每个孩子并不是一个出厂设置空白的机器,你想让他怎么样他就能怎么样。我们必须接受,一个孩子可能就是有缺陷或是有瑕疵,并不是所有时候都能人定胜天的。”

因为干预得早,甜甜在小学前就将弱视差不多治好了。虽然没多久还是近视了,但整个小学六年,云溪都坚持带女儿多做户外活动,直到如今初二,甜甜的近视有三四百度,在同龄孩子中其实算低。

云溪坚持带甜甜多做户外活动/受访者供图

也是在陪伴女儿度过小学的过程中,云溪知道了,在“鸡娃”之余,还有一类和她一样的家长,从小狠抓孩子的视力健康,竭力控制或干预孩子的近视程度。这部分家长叫做“鸡眼群体”。有的家长为了保证“户外”二字,甚至冬天也要在户外搭个棚,让孩子在棚里硬坐两小时。

在国家正式推行“双减”之前,北京市不少学校就已经开始自发“减负”,甜甜所在的学校也开始实行“低年级不布置书面作业,高年级适量作业”。那会儿,甜甜念三年级,云溪发现,班上很多同学的家长都开始给孩子报课外班。

课外班也会留作业,这意味着,孩子不得不做双份作业。总之,课外班的课业难度通常比学校里的大,进度也超前很多,“很多家长相信,如果孩子不超前,以后会跟不上”,云溪说。

但她从未考虑过给女儿报任何补习班。整个小学六年,甜甜只需要完成学校里的作业,每天八点多就能休息。剩下的课余时间,孩子会去公园骑车、踢球,“这一天纵有再多不愉快,也在运动中消解殆尽”。

甜甜小学六年未参加过任何补习班/受访者供图

甜甜所在的小学被当地人称作“菜小”,名义意思,即背靠一片菜市场。在许多家长看来,“菜小”没有名校背景和精英教师,硬件设施也凑合。可在云溪看来,学校背后的花鸟市场热闹又生机,而平房的教学楼,可以供女儿下课后随时迈出教室到屋前活动。

甜甜也曾对云溪表达过疑惑,“为什么放学后同学们都需要去各种补习班,我不用?”云溪告诉女儿,“我们现在暂时不需要,如果以后你觉得需要了,我们再看。”

因为从小喜欢阅读,甜甜的语文和英语能力一直不错。相比之下,数学虽然要吃力一些,但成绩总体依然能维持在班级中上游,三十人的班,大概能排到五六名。

不过,身边不断有家长对云溪表达焦虑:“别看现在能跟上,现在不补习的话,以后一定会掉下去的。”

云溪感到哭笑不得。类似的对话发生多了,她觉得自己也“渐渐没有朋友了”。

有时候,家长们聚在一块儿,聊起哪家孩子每天上完补习班后要写作业到11点,云溪会忍不住插嘴,说“我们家九点就能休息了”。如此发言引来家长不悦,于是,她只好学会沉默。

有些孩子上完补习班后完成作业需要到晚上11点

图源《小欢喜》剧照

也有家长建议云溪让孩子去学奥数,“这样再学课内的就简单了。”云溪自己找了一些奥数的视频课件了解,发现“奥数和课内数学根本就是完全不同的两种东西,并不存在因果递进”,她最后还是觉得,没那个必要。

云溪曾经在教育培训机构上过几年班,在和班主任、家长们的接触中,她发现,很多孩子家里砸了很多钱补课,“甚至从学校请假去补”。

但如果孩子自己没动力和兴趣去学习,补再多也无济于事。补习班的老师甚至也会私下里讨论说,“如果孩子自己想学,学校里的课程够用了”。

如今,云溪还是常常听到别的家长表达类似的希冀,要求自己的孩子将来一定成为同龄人的“10%”。她每次都忍不住犯嘀咕,“那剩下那90%的孩子难道没有父母吗?”

她想,一百个人里有前十名,就一定有后九十人,“那九十个人可以是别人的孩子,为什么就不能是我的孩子呢?”

女儿的“北下关小学”

五年级,云溪带着甜甜搬到了丈夫工作所在的天津,进入环城四郊的一所普通小学就读。

这里是被当地人称为“教育洼地”的一个区,因为当地没有什么顶尖的中学。因为担心孩子以后升入“破中学”,家里有小学生的父母纷纷筹划卖房搬家。

云溪听说,有好几个家庭都主动降价卖房,只为了快点带孩子搬走。当时,邻里见面,第一句话问的也许不是“吃了吗”,而是“卖了吗”。

在天津市中心学区房密集的“和平区”,2023年3月的商品住宅均价,达到了6.4万/平方米,是云溪家如今居住所在区房价的3-4倍。云溪坦诚讲,“我们不想为了托举孩子,背上贷款,花很多时间通勤,牺牲全家人的生活”。

天津市和平区海河的夜景

同班同学频繁转学的情况,从甜甜幼儿园时就开始出现了。当年,云溪和女儿住在北京东五环外的郊区,为了让孩子进入更好的小学,幼儿园同学们的家长陆续筹划搬家,倾尽家产,为孩子拼一套学区房。

云溪没怎么考虑过这条路,她想,如果自己带着孩子住进老破小,还背负着这么大的压力,“万一孩子学习不好,我可能会忍不住骂她”。她不愿意让母女关系变成这样一种信托式的预期和投资。

一位忙着给孩子找幼小衔接辅导班的家长焦虑地对云溪说:“我们老家的孩子中班都已经学完幼小衔接,大班该学一年级的课了。”

从那时起,云溪就与相当一部分女儿同龄孩子的家长“脱离了战线”。

甜甜度过小学最后两年的“洼地小学”,在家长们之间有句“恐怖”的说法:“在这里,除了学习不行,吹拉弹唱样样都行!”云溪和丈夫心想,“这不正是我们想要的吗?”

学校里每周会有两节劳动课,孩子们需要晒着大太阳锄地、拔草、下秧、浇水,还有扎篱笆,100分钟劳作下来,每个人脸蛋都是红扑扑的,回家只想痛痛快快吃顿饭、好好睡一觉。

图源Pexels

云溪想起脱口秀演员童漠男的一段自述。童漠男念小学时,曾因“注意力缺陷”转学七次,可在多次更换环境无果后,父母决定给他一个“快乐童年”,将他送去了一个以管理松弛闻名的北下关小学。

“北下关小学”下午三点就放学,同学们性格爱好各异,有的学生连上了什么课都不知道,有的学生动手能力极强。那里曾给了他一个真正的快乐童年,可后来,北下关被市重点小学合并了。

甜甜上初中后,“形势”变得更加严峻。

因为面临中考这座大山,身边家长们不得不考虑孩子所处的竞争环境,危机意识早早被拉起来。从初一到初二,每个学期一开学时,云溪都会听到女儿说,班上又有同学忽然消失,转学去了其他学校。

面临中考,家长们开始考虑孩子的竞争环境

图源《小欢喜》剧照

郊区的孩子只能报郊区的高中,因为本区的高中有限,招生名额总共就几百个,相当于全区孩子都要去争这几百个名额。

也是在这时,云溪听说了当地的所谓“普高录取率”。有人说50%,也有人说是40%。总之,在家长们的共识中,此地的“起跑线”是远远追不上市区的。

出于好奇,她自己上网查数据,“我们这个区每年中考报名的学生人数和普通高中招生的名额,算了一下的确是40%”,但她不知道,剩下的60%孩子去哪儿了?“好像好多人一直在说‘分流’,但我们也不知道它的具体执行过程是怎么样的”。

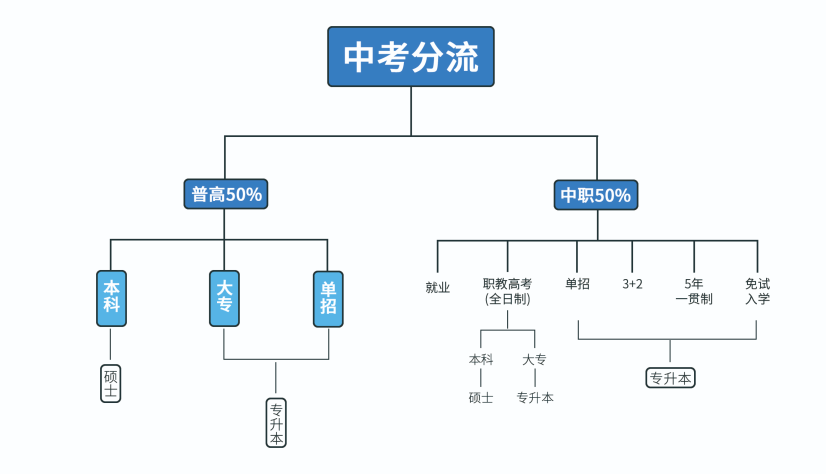

所谓的“五五分流”政策,自2018年就开始逐步在各地流传,但溯其源,其实并没有一个具体的硬性政策规定。2021年的全国职业教育大会首次强调,分流政策的要求和目标是为了“大体平衡”。

而2022年4月通过的《中华人民共和国职业教育法》修订,则将旧版中“普职分流”的提法,改成了“在义务教育阶段后的不同阶段,因地制宜统筹推进职业教育与普通教育协调发展”。

职业教育与普通教育具有同等重要地位

来自《中华人民共和国职业教育法》

但从始至终,“分流”都更多以流传于家长口中的焦虑形式,模模糊糊地存在。

事实上,在甜甜小学毕业的时候,云溪就打印了一套中考试卷的语文和英语给女儿做,发现“其实并没有那么难”,云溪很疑惑,身边充斥的焦虑到底来自哪里?

“如果我脆弱一点,肯定就被他击中了”,云溪回头想想,如果实在要比, 女儿甜甜比起许多同龄人都要幸运的是,学习这件事从来没成为过压力。

如今,甜甜念初二了,“还是会每天在走廊里抢着跑着去找老师背课文”,云溪发现,女儿身上仍然保有一股连自己都向往的那种活力与童心,“十几岁了还像个小孩儿一样”。

这是云溪最喜欢的一张照片。2016年,一天晚上下大雨,不到5岁的甜甜想下楼去看看,不是想跳水坑或者玩水,只是在大雨里面静静地看雨/受访者供图

一天,女儿告诉云溪,自己想去排球队,云溪有点惊讶,“你个子这么小,能去打排球吗?”

女儿说,“有什么不行?我也不是想去比赛啊,我就是想跟着学一学。”然后女儿自己去找教练,自己说服了对方,加入了排球队。

她就像《好东西》电影里喜欢坐在台下鼓掌的小孩儿王茉莉,能明确地意识到自己的主体性。在云溪看来,女儿已经拥有了如今很多成年女性苦苦寻觅的“自我”。

“她能为自己争取一些东西,也能接受自己没有什么东西。”

当一个“做题家”成为母亲

1982年出生的云溪是湖南小镇女孩,小时候,父母对云溪的要求很高。那个年代没有“鸡娃”一说,但家长会对孩子用“不努力就只能去打工”之类的话施压。

可从来没人告诉过云溪,究竟应该如何努力。

云溪觉得自己是那种学习“不开窍”的孩子。即便早晨5点钟起床背书,等考试时,试卷发下来一看,仍然无助:“怎么没有一个我背过的?”

念小学二年级时的一个深夜,因为背不下一篇课文,云溪顶着困意来到室外,迎着寒风蹦台阶,努力让自己清醒后再进屋背书。背一会儿又困了,于是又出来蹦。如此反复,“硬是死磕了下来”。可学习这件事,带给她的几乎只有痛苦。

备战高考那年,云溪的数学成绩一度在六七十分徘徊。天天熬夜,死磕大题,却依旧颗粒无收。

《我才不要和你做朋友呢》剧照

高考第一年,云溪考了一个“双非”的普通本科。她选择了复读。

她还记得,那年的复读班,灯一整晚都是亮着的。一部分同学学到半夜才去睡觉,另一部分则是先去睡一会儿,半夜再起来继续学。云溪自己也会每天学到一两点。

苦学是有用的。高考第二年,云溪考上了一个“211”大学。不过,她至今仍然觉得这里面有运气成分,时逢大学扩招,她成为了万千大学生中的一员。“其实我本人能力是没有到那里的,只是下苦功夫死学”。

云溪是1996年参加的中考,当时的中专可以分配工作,因此,她的一部分同学去了中专。多年后,云溪发现, “当初那些能力不错的同学如今依然过得不错”。她一个当初上卫校的同学,如今仍在做护理,而且越来越专业,常常到自媒体上做科普、赴全国去做交流。

云溪反观自己, 虽然第一学历看起来要高一点,“但并没有在本质上给我的能力带来什么改变”,更没有达到什么扭转阶层的作用。

多年后,已经成为母亲的云溪在女儿甜甜的初中地理里发现,“其实地理根本不是靠背书来解决的”,每一道题背后都有刻意捋清的逻辑,也有可以建立的知识体系。她当年的死记硬背,至多只能应付当下的考试。

死记硬背只能应付当下考试/《抓娃娃》剧照

女儿甜甜虽然不算学霸,但“至少她在学得昏头昏脑的时候,同为学渣的父母也不会生气,还经常感到抱歉和同情。”云溪和丈夫从来不会对女儿说类似“这么简单你怎么就学不会”这种话,因为他们真的没有觉得简单。

另外,如今,网上的教育资源丰富,实在有不懂的,再陪女儿再看一看,“也没有那么难懂了”。

当然,不可忽视的一个重要客观条件是:云溪不用上班。这几年,她在家做文案相关工作,比起一般的在职母亲,时间空间都相对自由。

我们的采访结束后,云溪拿着我提到过的一个问题去问了甜甜,“同龄人会羡慕我女儿吗?”她也好奇。