摘要: 原标题:8名北京大学生跨省转学引网友议论纷纷 其实这曾是常规操作 近日,北京市教育委员会发布了关于北京地区普通高等学校学生跨省转学结果的公告

原标题:8名北京大学生跨省转学引网友议论纷纷 其实这曾是常规操作

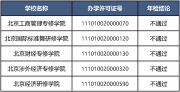

近日,北京市教育委员会发布了关于北京地区普通高等学校学生跨省转学结果的公告。公告显示,根据《北京市教育委员会关于做好普通高等学校学生转学工作的实施意见》,共有8名大学生实现了跨省转学,涉及清华大学、北京工业大学、北京建筑大学、首都经济贸易大学等多所高校。

该消息一经发布,随即引发公众热议,但人们关注的焦点大多集中在学生转入高校与转出高校的层次和高考分数上,却忽略了一个更重要的问题——相较于北京市在地高校百万级别的大学生数量,区区8名跨省转学生是不是太少了?

学生流动具有重要价值

在很多人的认知中,“转学”一词似乎只适用于中小学。但事实上,我国高校是允许学生跨校转学的,只是要求要严格得多。

我国2017年颁布的《普通高等学校学生管理规定》提出,“因患病或者有特殊困难、特别需要,无法继续在本校学习或者不适应本校学习要求的,可以申请转学”,同时也对学生不得转学的情况作出明确规定,包括入学未满一学期或者毕业前一年、高考成绩低于拟转入学校相关专业同一生源地相应年份录取成绩、由低学历层次转为高学历层次的、以定向就业招生录取等情况。

相对严格的转学政策有一定的必要性,但也在一定程度上造成了我国高校转学制度的僵化,影响了学生在不同高校间的正常流动,而“流动”对于我国高校人才培养,特别是拔尖创新人才培养具有重要价值。

我们曾对新中国成立以来,在国内接受全部或部分高等教育、具有研究生学历的1068名两院院士的学习经历进行过调查。结果发现,这些院士中,在同一所学校接受了完整学历教育的院士仅有204人,占全部有效样本的19.10%;在不同高校接受过教育的院士共864人,占80.90%。

我们将本科、硕士、博士教育阶段在不同高校学习的经历称为具备“学缘异质性”。上述调查初步表明,学缘异质性对于一个人才的成长具有重要意义。

事实上,本科转学经历也可以提升学缘异质性。上世纪50年代,新中国高等教育转学制度灵活而多样,对拔尖创新人才的成长产生了积极作用。例如,中国工程院院士郭孔辉本科期间曾4次转学;北京大学前校长陈佳洱曾去多所高校面试转入北大的学生。

之所以产生这种积极作用,原因并不难理解——每个人都在发展变化,高考时的学生只是处在人生的一个时间点上。我们不能以固定时间点的高考分数形成对学生后续发展的僵硬判断,进而框定学生未来无限发展的可能,而是要通过灵活的转学制度,为不断变化发展的学生提供适切的学习机会和环境场域,帮助他们实现新的抱负和发展愿望。这就是转学制度的哲学基础。

反观此次公布的跨省转学名单,我们不无遗憾地发现,相较于北京市高等教育的巨大“盘子”,8名跨省转校生的比例实在过低。这个“盘子”中,一定还有很多不适应当下高校环境或专业,希望通过转学改变自身处境的学生;一定还有很多刚刚发现“自己”的学生,希望通过转学把“自己”展开。但由于观念和制度的原因,这些学生仍被“困”在原处。

不断变化的“公平”

需要注意的是,在民国时期乃至上世纪50年代,转学生在我国高校并不罕见。比如,1926年—1930年,清华大学录取转学生人数占总录取人数的比例分别为10%、6%、18%、11%、21%。总体而言,该校录取的转学生占总录取人数的比例一般在10%——20%之间,个别年份达到20%以上。转学制度为清华大学大量拔尖人才的涌现创造了条件和机会。

然而近些年,“转学生”在我国高校中却几近空白。曾有高校教师搜集国内11所本科高校约5年时间内的转学生数量,发现仅有几十个事例。

究其原因,既有观念中对于转学生可能引起教育公平问题的担心是重要因素。

应该说,该担心有一定道理。如果制度制定不完善,的确存在个别学生以不正当的转学方式获得进入高层次高校学习机会的可能。在现实中,此类事件也时有发生。

正是基于这种担心,有关制度不允许学生在其高考成绩低于拟转入学校相关专业同一生源地相应年份录取成绩的情况下转学,这种“可下不可上”的规定似乎守住了“底线公平”,但也损害了“公平”本身。

必须强调,“公平”在时间意义上是变化的。学生在18岁时通过“公平”的高考竞争进入某所高校。但经过一两年的学习后,该生的学习状态、眼界见识乃至志向抱负均可能发生变化。此时,依然用其高考时选择的高校束缚他,是否是本质上的“不公平”?

这有些类似于“刻舟求剑”——学生的整体状况已经随舟前行,但其学习环境和学习生态却基于刻板、僵化的公平观而被留在原地。对于“刻舟求剑”中的主人公,人们已经嘲笑千年,但现实的高等教育中,我们却仍有意无意地重复着“刻舟求剑”的故事。

鼓励学生在校际间的自由流动,特别是从“低层次”高校向“高层次”高校的“反方向流动”,的确可能产生个别乱象。但如果我们可以有针对性地进行配套制度建设,便可以大大降低出现乱象的可能性。

更重要的是,在拔尖创新人才培养的问题上,我们必须站在中华民族整体发展的高度,从哲学层面深思高考公平观的时间特征,避免陷入僵化、刻板的公平观而不自知。在“卡脖子”背景下,这是当务之急。

政策调整的两大走向

要实现大学生在高教系统内的自由流动,我们需要在运行层面作出一定调整,以实现不同类型和层次高校间的相互开放,特别是加强“反向流动”。

在我看来,调整可以分为两类走向。

第一类是小规模的对外开放。比如,以北大、清华等为代表的国内顶尖高校,是否可以每年划分出一定的转校生名额(如100——200人),允许某些校内冷门专业接收外来转校生,这些学生可以直接转入本科三年级学习。此时,该学生已经在转出校接受了一些基础课程学习和通识类课程学习,并很可能不会转专业。由此,一方面可以使一些发生变化的学生进入更适合其学习的环境,另一方面也能充实顶尖高校相关冷门专业的实力。

改革初期难免会有些小问题,但这些问题可通过第三方持续研究以及相关政策调整加以改进。例如,转学工作进行几年后,第三方机构可以调研转入学生的学习情况,如果转学学生与非转校生的学习状态、学习效果不存在明显差异,则说明相关工作有成效。

第二类走向是大规模的学生流动。在这方面,美国加州大学高等教育规划值得参考。比如,美国加州大学洛杉矶分校2022年共接收5961名转学生,实际报到3565人。

此类流动将更高效地发挥研究型大学在教学上的特长,提升高等教育系统效率。

在教学方面,研究型大学的专业课教学相对更加出色,而在通识课以及基础课程方面,各类高校的差别并不大。未来,研究型大学需要将专业课教学方面的优势发挥出来。具体做法就是压缩此类大学本科一、二年级的招生规模,同时通过大规模转学,扩大本科三、四年级的学生规模。本科一、二年级通常以基础课和通识课教学为主,当学生在高年级阶段需要学习更专业的学科知识时,研究型大学可以为其提供更适合发展的环境。

当然,学生流动是双向的。一般高校学生可以进入研究型大学,研究型大学学生也可以转到一般高校。这带来的一个重要影响便是——教师可以保持严格的学术要求,因为学习压力下不适应的学生可以转学,他们是有出路的。

这一点反映在教学管理上,便是高校的高淘汰率和低毕业率。学生如果面临退学,就马上可以转学至其他高校,调整职业生涯发展方向。对于学生,这并不是失败。从学生角度看,高学术要求和高淘汰率的存在,使其学习不敢有丝毫懈怠。由此,双向转学便能促进大学优良教风、学风的形成和保持。

总之,在当下“卡脖子”背景下,我们需要深思“刻舟求剑”式的公平观和基于僵化公平观的转学政策,将重点放在促进学生的有序流动上,以最大限度地为变化发展的学生提供适合其自身发展的动态环境,并助力拔尖创新人才持续涌现。