摘要: 原标题:教育的规律性及其认识 教育是社会活动的一个重要组成部分,教育规律是社会活动规律的一种形态。教育作为培养人的社会实践活动,有四个基本

原标题:教育的规律性及其认识

教育是社会活动的一个重要组成部分,教育规律是社会活动规律的一种形态。教育作为培养人的社会实践活动,有四个基本要素:教育主体,教育客体,教育内容,教育形式。社会生产力特别是科学技术的发展,社会组织形态的变化,关于教育功能和教育理想的观念,关于主客体关系的认识,不断为这些要素注入新的内涵并影响要素之间的关系(袁振国,2019)。举例来说,“教”,根据《说文解字》,在中国古代是成人拿着小木棍对待学习的孩子,而现在教师和学生无论在人格关系还是在教学方法上都发生了根本变化。再比如教育形式,方法和手段随着信息技术以及未来人工智能的发展,同样可能导致教育形式发生根本性变化。这种变化使得教育规律同样充满了概率性、特殊性,体现着个人的意志作用以及内在必然性与外在约束性的统一。但是,这些并不妨碍我们对教育总体规律和具体规则的研究与揭示,相反,它们丰富了人们对教育规律的认识。

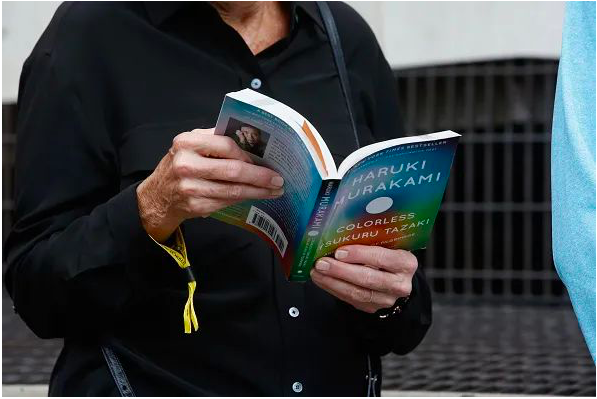

关于教育和教育规律的研究,从时间上说,有一个很长的过去和不长的现在,从内容上说,可以分为学习、教学、事业发展等不同层次。中国古人在长期的实践中总结了丰富的教育经验,揭示了教育的许多真谛。比如,温故知新、学思结合、知行合一、手脑并用、博学明辨审问慎思笃行,这些涉及学习的规律;比如,禁于未发、藏息相辅、循序渐进、因材施教、循循善诱、长善救失、举一反三、教学相长、不陵节而施、不拔苗助长,这些涉及教学的规律;比如,尊师重道、建国君民、教学为先、富而教之(孔子,2016,第170页),这些涉及教育发展的规律。这些都是我们探索教育规律的宝贵财富。

(一) 学习研究打开了教育规律研究的大门

基于现代科学发展的教育规律研究发生于18世纪以后。第一个明确提出要把教育规律研究建立在科学基础上的是德国的赫尔巴特(1776—1841年),他的《普通教育学》被认为是第一部具有科学体系的教育学著作。他说:“教育学是教育者自身所需要的一门科学,但他还应当掌握传授知识的科学。”“教育者的第一门科学,虽然远非其科学的全部,也许就是心理学。”(赫尔巴特,2015,第6页)关于教育规律的研究从一开始就和心理学结下了不解之缘。关于学习规律的研究是教育规律研究的起点,并始终是最重要的主线。因为学习是教育的基础,没有学习,再好的教育都是对牛弹琴。不过赫尔巴特所说的心理学还不是真正意义上的科学心理学,1879年威廉•冯特(1832—1920年)在莱比锡大学创立了第一个心理学实验室,从此心理学才走上了成为独立学科的道路,科学的教育学也才随之起航。

最早为学习研究奠定科学基础的是俄国生理及心理学家、高级神经活动学说创始人巴甫洛夫(1849—1936年)。1884—1886年间他在莱比锡大学从事研究工作,回国以后他根据狗看到食物就会流口水的现象,在每次喂食前都先发出一些信号(一开始是摇铃,后来增加了吹口哨、敲击音叉、开灯等信号),连续数次后,给予摇铃等信号,发现狗虽然没有吃到东西,也会流口水。巴甫洛夫认为,这是因为狗经过了连续几次的经验后,将“铃声响”视作“进食”的信号,引发了“进食”时才会产生的流口水现象。由此他推论,动物的行为是来自外部环境的刺激讯号传到神经和大脑后神经和大脑作出反应产生的,他把这种现象称为条件反射,这是对学习的生理心理机制的最早揭示。

第二位对学习和儿童研究产生重要影响的是美国心理学家霍尔(1844—1924年),他也是从莱比锡大学实验室走出来的心理学家。从19世纪末到20世纪初,美国开展了一场持续30多年的儿童研究运动。这场运动运用了多种方法对儿童进行研究,旨在对儿童的学习、教育等方面的普遍问题给予科学的解释。霍尔在这场运动中发挥了重要作用。1880年,霍尔在波士顿调查了当地入学儿童。他先通过问卷进行预测,确认儿童的理解水平,继而开发了问卷,并制定测试程序、训练测试老师。他调查了400名当地新入学儿童,结果发现,儿童对常识性知识的了解非常有限,80%的儿童不知道蜂箱,93%的儿童不知道皮革制品来自于动物,92%的儿童不知道三角形是什么(郭法奇,2006)。这一调查报告于1883年公开发表,拉开了美国儿童研究运动的序幕。随后,关于儿童研究的会议、研究项目、研究机构如雨后春笋般发展起来,并影响到世界其他地方。这场运动第一次广泛地将心理学与教育学结合起来,加深了人们对儿童的认识,开拓了科学研究的新领域。儿童研究运动使社会形成了一个重要认识:现代教育的基本任务就是根据儿童发展各个阶段的不同需要为他们提供有利的环境,并给予适当的帮助。

1905年法国实验心理学家比奈(1857—1911年)和他的助手西蒙首次开发了智力测量量表。他们的研究发现了人的智力与学习成绩的内在联系。智力测量运动使人们相信,人的智力水平是可以测量的,利用智力测量的成果可以改进教学方法和课程编制,从而提高教学效率。

在此基础上,被称为教育心理学之父的桑代克(1874—1949年),使用更加规范的方法将对学习规律的研究提高到一个新的层次。桑代克认为,在生命形成之初,人的头脑中各神经元就形成了许多“原本联结”。这是“人的本性”,它决定了后天联结的趋向。由此桑代克认为,所谓“学习”,就是在一定情境的影响下,唤起“原本联结”中的一种联结倾向并使之加强的过程。在大量实验的基础上,他提出了 的学习律:效果律、准备率和练习律。②在他的影响下,智力测量的工具和数量化方法得到广泛运用,标准化测量和确定常模成为教育心理学的普遍方法,极大地提高了教育研究的科学性。

霍尔、桑代克在儿童心理、教育心理的研究上取得了巨大成绩,他们的研究使人们确信:儿童的发展、人的学习是有规律的,并且这种规律是可以掌握的;掌握了这种规律可以极大地提高教育效率,从而有利于儿童成长。他们的努力使得关于学习和教育规律的研究成为一项系统的社会工作。但他们的研究的局限性也是显而易见的:第一,把人的学习建立在生物学基础上,忽视了人的学习与动物学习的根本区别;第二,把复杂的学习过程简单化和机械化了,忽视了学习的目的性和能动性;第三,把人的学习活动限定于人为的场景,与人的学习的真实场景相去甚远,其适用性自然就要大打折扣。

(二) 教育实验从人为场景走向真实场景

杜威尖锐地批评了把人的学习和社会环境割裂开来的做法,他指出,如果忽视社会环境对儿童的指导性影响,就是放弃教育的功能(杜威,2001,第83页)。杜威身跨哲学、心理学和教育学三大领域。在哲学上,杜威批判了赫尔巴特把学生看做被动受教对象的传统教育学思想,强调学校生活应该以学生为中心,一切必要的教育措施都应该服从于学生的兴趣和经验的需要,都应该有利于促进学生的生长。在心理学上,杜威是机能主义心理学派的创始人,1886年出版了美国第一部心理学教科书《心理学》,1899年当选为美国心理学会主席。他主张学习是机体与环境的相互作用,强调心理与外部环境的不可分割,强调心灵、机体等因素的积极作用。他认为,有机体并不只是被动的适应环境,同时也在某种程度上改造环境。在教育学上,他认为哲学是教育的最一般的理论,教育是检验哲学理论最重要的阵地,是“使哲学上的分歧具体化并受到检验的实验室”(杜威,2001,第348页)。他亲自披坚执锐,把教育实验研究提高到了一个新水平。

从1896年到1904年,他在芝加哥大学任教时创建了芝加哥实验学校,史称“杜威学校”。他按照科学实验室的思路来建设实验学校:对某种理论、陈述和原则予以说明、试验、证实及批判;在特定的路线之内,做某些事实和具体原则的量的补充,使路线本身更加完备丰满。这个学校1896年开学时只有16个学生,到1902年,学生达到140人。后来因为杜威辞职而停办。

杜威创办实验学校,是为了验证与丰富“教育即生长”的理论。他编制与试行了一整套新的课程系统,创造了一种新的教学模式,构建了一种新型的师生关系。他主张通过学习和重演家务、农业生产、冶铁、畜牧、运输、商业交换,甚至重演石器时代、铁器时代、希腊社会、印第安部落、殖民时代等历史场景,来帮助孩子学习各种知识。杜威学校的孩子基本上都在活动,不是出去郊游,就是手工制作,或者表演和讨论。杜威希望通过这些活动,来满足孩子的固有冲动,让他们学会自己探究,自己解决问题,从而使他们的智慧和人格得到全面发展。

杜威学校虽然没有取得预想的成功,但他留给后人的遗产是极为丰富的。第一,杜威第一次明确地将哲学、心理学、教育学有机地结合起来研究复杂的教育行为,杜威学校运行了八年,取得了广泛的社会影响;第二,他坚持用科学的方法实践和检验他的教育理想和教育理论,使教育改革的实验研究从人为场景扩展到真实场景,使教育的综合改革实验达到前所未有的水平;第三,杜威的尝试暴露了行为主义学说的片面性和局限性,使对学习和教育本质的讨论在更高的层次上展开。

20世纪30年代另一项值得提及的基于科学假设进行综合教育改革的实验是“八年研究(Eight-Year Study)”。“八年研究”是美国进步教育运动史上规模最大的一次研究实验,对美国的教育乃至整个世界的教育都产生了重要的影响。针对当时美国的社会需要和社会上对教育的不满,“进步教育协会”组织了一场大规模的教改实验,实验从1933年到1941年,历时八年,故称“八年研究”。改革确立了6个目标:更好地掌握知识,学习更有连贯性,发挥学生的创造力,对现代文明的问题有清楚的了解,更好地个别指导学生,有更好的教材和更有效的教学方法(杨光富,2003)。

实验结束时,以泰勒为首的追踪研究组对“八年研究”的结果进行了评价。评价所采用的方法是挑选1475组大学生,每一组两个学生,一个是实验学校的毕业生,一个是其他学校的毕业生。在挑选时尽可能地考虑到这两个学生在性格、年龄、学习能力、家庭状况及社会背景等方面的相似性。经过对照研究发现,参加实验的30所中学的毕业生在11个方面具有明显优势:学年平均总分稍高;在大学学习期间,更容易获得学术上的荣誉;在学术上似乎具有更强的好奇心;似乎具有更正确、系统和客观的思维能力;似乎对教育的涵义有更清楚的认识;在遇到新的环境时,往往表现出更高的智谋;与对照组一样,具有相同的分析问题的能力,但是他们解决问题的方法更为有效;越来越多地参与学生组织;在获得非学术荣誉方面有更高的比率;在职业选择上有更好的倾向性;积极关心国内和国际事务(克雷明,1994,第284—285页)。对于这项实验,泰勒在晚年依然津津乐道。1986年他在《20世纪最有意义的五项课程成果》中总结了“八年研究”的四大成就,并特别强调:“对当今的课程开发实践意义最大的是人们普遍接受了这样一种观念,即学校能够开发出使大多数感兴趣,有助于满足一些学生的需要,同时也为学生在学院里获得成功提供必要准备的教育计划。”(Tyler,1987)

“八年研究”不仅对美国大学入学要求和中学课程产生了深远的影响,而且还孕育了泰勒的课程理论。1949年,泰勒出版了《课程与教学的基本原理》一书,总结了他在“八年研究”中的成果。在该书中,泰勒把课程编制的主要步骤对应于对四个问题的回答:(1)学校应该达到哪些教育目标?(2)提供哪些教育经验才能实现这些目标?(3)怎样才能有效地组织这些教育经验?(4)我们怎样才能确定这些目标正在得到实现?概括地说,课程应分为教学目标、学习活动、课程内容的组织和教学、评价四个基本要素,它使教育研究从形式的有效性上升到内容的有效性。瑞典学者胡森(H.Husen)评价说:“泰勒的课程基本原理已经对整个世界的课程专家产生了影响。……不管人们是否赞同‘泰勒原理’,不管人们持什么样的哲学观点,如果不探讨泰勒提出的四个基本问题,就不可能全面地探讨课程问题。”(泰勒,1994)

(三) 思想、方法、技术的统一

文艺复兴以后,夸美纽斯(1592—1670年)、卢梭(1712—1778年)的自然主义,达尔文(1809—1882年)的进化论,以及科学心理学的诞生,推动了欧美教育学科学化的进程。特别是教育实验水平的不断提高,实验场景的更加逼真,实验理论的日益丰富,使得人们对学习规律、教育规律的认识不断深化。与此同时,弗洛伊德(1856—1939年)的无意识心理学、格式塔的整体心理学,特别是维果斯基(1896—1934年)的历史–文化心理学蓬勃发展,影响巨大,来自它们的直接批评和间接挑战,都使人们对建立在行为主义、机能主义、联结主义等基础上的对学习和教育规律的认识感到不全面、不深刻,学习和教育规律的探索面临着新的突破要求。

第二次世界大战不仅改变了世界的政治格局,也完成了对传统哲学的终结。促成了从叔本华、尼采的现代哲学向近代哲学的转变。存在主义、解构主义、批判主义、认知主义以及科学哲学纷纷登台,为人们建立新的世界观和方法论提供了养料。

不负众望,瑞士哲学家、心理学家让·皮亚杰(1896—1980年),基于长期的生物学、心理学研究,致力于在真实情境下以科学的实证方法探索人的学习和思维规律,使关于学习的本质和人的发展规律的认识达到了一个新高度。

皮亚杰认为,影响人的发展的条件有四个,即成熟、经验、环境作用和平衡化。前三者是发展的经典性因素,而第四个条件才是皮亚杰最重要的发现。皮亚杰认为,心理既不是起源于先天的成熟,也不是起源于后天的经验,而是起源于动作。动作是主客体相互作用的中介,是认识的源泉。最早的动作是与生俱来的无条件反射,儿童一出生就以多种无条件反射反应外界的刺激,发出自己需求的信号,与周围环境相互作用;随之而发展起来的各种活动与心理操作都在儿童的心理发展中发挥着主体与环境的中介作用。而平衡化促进了同化与顺应之间的和谐发展,并使得成熟、实际经验和社会环境之间保持协调。更为重要的是,平衡作为一个过程,总是把儿童的认知水平推向更高阶段。当低层次的平衡被冲破以后,通过同化和顺应,平衡能够在高一级的水平上得以恢复,从而导致了认知能力的发展,因此平衡化是认知发展的最根本的因素。

皮亚杰的发生认识论在不同文化区域的大量重复性实验中得到普遍验证。皮亚杰的理论极大地丰富了人们关于学习和思维本质的认识:第一,人的学习、思维的成熟和发展,除了已经被前人认识到的三个因素之外,最重要的看不见的因素却是第四个因素,即平衡化,这也就是亚里士多德追问的“第一哲学”,是隐蔽于现象背后的根本原因、根本动力,这个发现在心理学、教育学上的价值在某种意义上堪比牛顿万有引力定律在物理学上的贡献;第二,与物理学不同的是,人的发展是主体与客体互相作用的过程,是相互影响、相互改造,是人的自我建构过程,它揭示了人的主观努力的不可替代性;第三,皮亚杰的发生认识论使得心理学从传统的研究知识掌握的过程,上升到研究能力形成的过程,使教育与学习的接触面和作用面大大拓展,使学习规律与教育规律的研究在更广泛、更深刻的层面上结合起来。

当然,皮亚杰的发生认识论也有局限:第一,它过分强调人的发展的阶段性,对人的能力发展的无限潜能估计不足;第二,对社会环境方面的影响因素的丰富多样性估计不足,对历史文化的积淀与人的发展的关系更是很少涉及;第三,皮亚杰的“动作”概念与社会实践还是有很大的不同,没有认识到平衡化是社会实践的结果。社会实践既是个体的实践,更是群体的实践,是人类改造自我、改造社会的根本力量。事实上,皮亚杰的发生认识论是个体的发生认识论,将其推广到社会群体中去就会捉襟见肘。正是在这一点上发生认识论后来收到社会建构主义的批判。但是,无论如何,皮亚杰的发生认识论是心理学和教育学发展进程中的一座里程碑,它在思想的深刻性与方法的科学性、技术设计的精巧性上达到的统一程度,罕有其匹,可以说,发生认识论把教育规律的研究提高到了一个新水平。教育学作为一门人文社会科学,它的发展历程证明,社会、历史活动的规律不是没有或无法把握,而是要针对不同学科的特点找到适合的研究方法;而且,事实证明,教育规律认识的每一次深化,都是思想与实证互动、实证研究在方法上取得突破的结果。

四、总结

科学教育学一百多年的发展历史表明,对教育规律性的认识,与人类对世界运动规律的认识一样,总是由点到面、由表及里、由浅入深从而不断前进的。今天我们对教育本质、教育特性的认识,比起赫尔巴特时代已经不知深入了多少,但比起社会的变化和人们的期望又显得十分薄弱。加快科学教育学的建设,从历史的发展脉络中我们可以得出一系列重要启示。

第一,高级学习能力是人类进化的最重要能力。关于学习规律的研究为教育规律的研究奠定了基础并开辟了广阔的道路,并将依然是教育研究的主线和动力源。随着学习规律研究的深入,学习规律的研究从刺激反应到认知探究,从知识习得到能力提升,从个体性学习到群体性教学,从人为场景实验到真实场景实验,视野不断拓展,内容不断丰富,关联面不断扩大。可以设想,随着互联网、大数据、云技术特别是人工智能的到来,学习的形式和内容又会发生新的变化,同时也会为更先进的研究技术和研究手段的使用提供更多的便利。屏幕文化,增强现实,自适应学习技术,将推动人类从大规模标准化教学向大规模个性化教学转变,关于学习、教育教学规律的研究也将揭开新的篇章。

第二,关于教育规律的研究随着学科的分化和交叉融合不断深化。科学教育学的发展与心理学、生理学、统计学的发展相伴相生,相向而行。随着认知科学、脑神经科学、信息技术科学的发展和渗透,一门在更高层次上研究人类学习和教育规律的科学—学习科学正在迅速发展起来。虽然这门科学还比较稚嫩,思想也比较庞杂,不同学科的介入如何聚焦还处在探索之中,但其已经表现出一些鲜明特征:立足于以学习者为中心,从以教定学向以学定教转变;立足于人的发展的整体性,推进知识、能力、价值形成的一体化,推进认知能力与非认知能力的共同发展;立足于人的发展的综合性,提高学生综合运用所学知识解决复杂问题的能力;立足于核心素养的培养,塑造能胜任未来工作的关键能力和必备品质;等等。这些都体现了教育自身和社会发展的共同要求,前景广阔。正如香港大学程介明教授所说:“神经科学关注脑,心理学关注个体行为,组织学关注机构,社会学和文化研究关注小组和共同体,教育变革关注教育系统,人类学关注社会。各学科的学者从不同领域促进了对‘学习’的研究,为教育学科的发展提供了更坚实的理论基础。”(李曼丽,2018)

第三,关于教育规律的研究是理性思维、思想洞察和实证研究相互促进、相互推动的结果,把它们对立起来的观点既不符合事实,更不利于教育研究的有效开展。皮亚杰的研究是一个典型:他的发生认识论,构造了研究人的认知和思维发展规律的基础和框架;他的实验研究原则和思路,逻辑化的程序性和结果的可检验可重复,保证了研究的结果具有普遍意义;他的精巧设计更是一把金钥匙,突破了头脑黑箱无法打开的障碍,帮助人们透过外化的动作表现观察到了头脑内部的运动秘密。皮亚杰持续几十年的研究过程,是这三者相互渗透、相互补充、相互印证的最好见证。在历史上关于认知和思维原理的假设很多,但一项假设如果没有被实证,它就永远是一种假说;有些实验研究也获得了重要发现,但由于没有能够揭示本质性原因,就无法上升为具有普遍解释性和预测性的理论。任何以为思辨不需要实证、实证没有理论就可以获得真知的想法都是片面的、不切实际的(袁振国,2017)。由于教育活动的复杂性和系统性,尤其需要把思想和方法、人为场景实验和真实场景实验、先进的技巧和精巧的设计结合起来。随着脑科学、信息技术、人工智能等技术的整体性突破,可以预期未来几十年关于学习规律的研究将会取得重大突破,并将引发教育教学活动的革命性变化。