摘要: 原标题:当孩子说不想上学,真相让千万家长沉默:不是叛逆,是求救! 学海无涯舟自横,心灯未亮路难明。 这句诗,道尽了当下无数孩子的挣扎他们不

原标题:当孩子说“不想上学”,真相让千万家长沉默:不是叛逆,是求救!

学海无涯舟自横,心灯未亮路难明。

这句诗,道尽了当下无数孩子的挣扎——他们不是不愿前行,而是困在迷雾中,找不到方向。

近年,“爸妈,我不想上学了”这句话,成了许多家庭的噩梦。数据显示,全国中小学生厌学率高达70%!更令人心惊的是,越来越多孩子用极端方式换取“休学自由”:吞安眠药、日夜昏睡、与父母决裂……家长焦虑:“孩子躺平了,未来怎么办?”而真相是:厌学不是终点,而是孩子发出的求救信号。

困在“优秀”里的孩子:爱分数,还是爱我?

“成绩好,父母脸上才有光。”这是一位休学少年的自白。他曾是“别人家的孩子”,可当他发现成绩成了父母炫耀的资本,甚至承载着“清华北大”的执念时,内心的弦彻底崩断。

当下社会,单一评价标准如同枷锁:分数高=优秀,分数低=失败。许多孩子被迫内化这种标准,甚至自我攻击:“考不好,爸妈还会爱我吗?”纪录片《镜子》中的案例触目惊心——一个单词读100遍仍记不住、因幻听幻视休学的孩子,背后是常年争吵的父母。当家庭关系破碎,孩子往往成为“替罪羊”,用身心崩溃为全家买单。

“孩子不是不想学,而是怕学不好就失去了被爱的资格。”

代沟鸿沟:父母不懂的“意义危机”

这一代孩子追问:“学习为了什么?活着有什么意义?”而父母常答:“想这些干嘛?好好学习就行!”

父母成长于物质匮乏年代,“吃饱穿暖”已是幸福,自然难理解孩子对精神价值的渴求。有家长抱怨:“孩子就想躺平,吃饭睡觉打游戏!”可真相是,他们并非懒惰,而是被困在“无意义感”中。当父母用功利答案敷衍时,孩子只能沉默。正如一位休学少年所说:“休学是我第一次真正做自己。”

“父母的‘经验’解不开孩子的‘心锁’,唯有倾听才能架起理解的桥。”

家庭生病,孩子吃药

北京一对学霸夫妻,名校毕业、事业有成,却把儿子逼到休学。他们坚信“读书是唯一出路”,不断灌输竞争焦虑,最终压垮了孩子。

心理学指出:孩子的问题,往往是家庭关系的“症状”。父母长期冷战、离异创伤、过度控制……这些隐痛会让孩子用“厌学”惩罚父母,甚至“不愿康复”。纪录片中,女孩君君因父母常年争吵,从第一名跌入抑郁深渊。她说:“休学让我终于能喘口气。”

“孩子替全家‘生病’,是在用痛苦呼唤:这个家该改变了!”

重建家庭:从“休学”到“共生”

当孩子说“不想上学”,聪明的父母会回答:“谢谢你提醒,我们一起改变。”

撕掉“分数标签”:告诉孩子:“无论考多少分,你值得被爱。”

回答“意义之问”:与其说“好好学习”,不如陪孩子探索兴趣,找到人生火花。

修复家庭关系:父母先停止争吵,孩子才能放下焦虑。

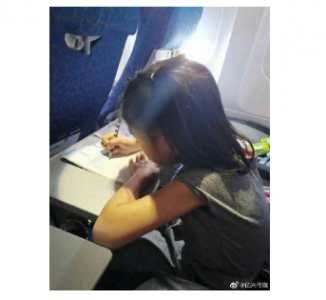

一位母亲分享:“女儿休学后,我们全家旅行、读书、养宠物。半年后她说:‘妈,我想回学校了,因为我知道为什么而学。’”

孩子的“厌学”,不是叛逆的终点,而是家庭重生的起点。放下焦虑,才能接住孩子的脆弱;改变自己,才能照亮他们的前路。正如《镜子》中的呼吁:“教育不是雕刻,而是唤醒。”当父母成为孩子的心灯,学海再难,亦有明舟。