摘要: 原标题:左玮:打开课本全是图画,教材是怕孩子学到知识吗? 新学期开学,孩子们又领到了新书。不过翻看之下发现,无论是知识点还是例题、练习题,

原标题:左玮:打开课本全是图画,教材是怕孩子学到知识吗?

新学期开学,孩子们又领到了新书。不过翻看之下发现,无论是知识点还是例题、练习题,都少了很多,多是些游戏类讲解、插画,许多人对此不禁有点担忧:这还能学到什么?

其实近年来,中小学教材是否“防自学”的争议一直存在。支持者们认为新版教材摒弃了过去“死读书、读死书”的教学方式,更加“素养全面”、“学以致用”;反对者们则批评新教材“基础不牢、地动山摇”、“教考分离”且加剧教育不公。

这一争议背后,既是教材编写逻辑的转变,也是教育理念与社会对公平焦虑的交织。

01 从“操作手册”到“研发指南”

“你们学校用的哪版教材和教辅资料?”自2024年秋,义务教育三科统编教材“焕新”以来,每逢开学,家长群里对新教材和教辅的讨论热度总是居高不下。

根据计划,义务教育三科统编教材将于三年内覆盖所有年级。其中,2024年秋季学期小学一年级和初中一年级使用;2025年,小学一、二、三年级和初中一、二年级使用;2026年,义务教育阶段所有年级全部完成替换。

教育部英语课程研制专家、中小学英语教材改编的指导者张连仲,曾对新教材充满期待:“我们要让孩子像学母语般自然习得英语。”

这种理念背后,是一幅美好的图景:通过海量素材,为孩子搭建类母语语言学习环境,让孩子们在浸润式的语言环境中,海量输入输出,最终实现学以致用,用英语顺畅地沟通交流、阅读书籍。

理想很丰富,现实却颇为骨感。

“学生和家长们普遍反馈,新教材更难了,其中英语教材的难度还被骂上了热搜。”一名英语老师告诉我,现在小学英语教材,有多个版本。教育部的规定比较灵活,英语课程从小学三年级开设,但有条件的地方,可以从一年级开设英语课程。“无论是一年级起点的,还是三年级起点的,不教字母和音标,大多开篇即是英语句子。”

亦有来自不同地区的多位初中英语老师直言:“我不是专家,身边数据也不够多,但使用新教材后,大家感觉初一新生对英语的厌学弃学率升高了。”

教材刚开篇即用完整句子和语法铺垫,许多学生因为陷入“听不懂、跟不上”的困境而选择摆烂。“语言环境需要家庭与社会共同构建,仅靠课堂的碎片化输入,反而让普通家庭孩子更易掉队。”

“某版教材一年级的标准说比双减前简单,那确实对北京的孩子来说简单。”

与英语教材近乎一边倒的“太难”舆论不同,中小学数学教材是此次“防自学”争议中吵得“有来有往”的学科,同时也更为复杂和激烈。支持者们认为新教材注重课堂互动与思维培养,或许有利于遏制“超前学习”和“刷题制胜”;反对者则批评教材内容简略、依赖教师授课水平,是典型的“防自学设计”。

对此,一位数学名家告诉我,数学是否有“防自学设计”主要看以下几点:1.教材内容和章节,基础知识的传授和框架是否已搭建好;2.教材中的习题示例与考试的考点匹配程度。“教材改版肯定不是冲着防自学去的,但实际上诸如苏教版、北师大版改后,确实很难自学了。”

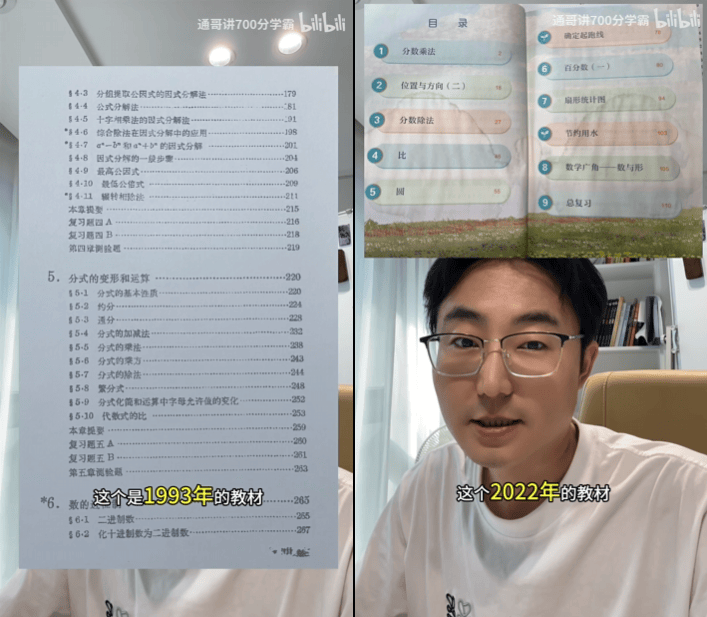

左边是旧教材,右边是新教材。可以看到新教材更关注生活体验

在新中考高考的改革风向下,新教材强调思维过程,将知识点拆解为生活场景中的问题链。数学教育研究者李明阳打了个比喻:“旧教材像组装宜家家具,步步清晰;新教材像给你几块木板,说‘这是椅子’,却不说怎么拼接。”

另一名数学双金教练感同身受。“有次我调研新教师们,问某版新教材第一二课是什么内容,有人回答‘购物’,我又问了一次还是回答‘购物’。翻开教材一看,确实是购物,而且只有提问和引导,没有具体知识点和解答。”

看着我疑惑的表情,他解释,实际知识点是“小数和计算规则”——单元以“购物”情境导入,不直接呈现知识点和方法。“就像只给你看一棵大树的部分枝干,却不展示根系和树叶,且枝干也是东一块西一块散在不同地方。若缺乏教师引导,学生难以独立理解其数学知识和深层逻辑——能否学好和学生本身聪慧勤奋相关度降低,更取决于教师备课水平和教育集团之间的信息堡垒。”

教材如同散落的拼图,需要教师用高超的水平为学生梳理还原才能呈现图景。这种设计让知识回归课堂,无形中放大了优质师资的价值,却也为资源匮乏地区的学生设下更高门槛。

当然,支持新教材的理由也很充分:1.契合未来人才选拔方向;2.教材要简明,避免冗杂,反对过去的填鸭式教育,引导学生自主思考;3.知识点采用螺旋式排布,考试内容在教辅资料及练习题上有所补充。

教材改革契合未来人才能力培养。“新版教材的设计理念与新中高考改革方向一致。当前选拔性考试更注重知识灵活应用与现场分析能力,旧教材‘重结论、轻过程’的模式已难以适应。例如数学考试强调‘海量阅读、跨学科、学以致用’,旨在培养独立解决现实问题的思维。长远看,这种转型有助于学生应对复杂的社会问题,而非仅成为应试刷题机器。”

“旧教材模式追求高效的基础知识传递,好比‘操作手册’,新教材倡导培养深度思考能力,好比‘研发指南’。这必然会引起教育转型阵痛,但就像南山区数学考试点明方向一样,与其抱怨,不如顺势而为,转型需要家长、教师同步调整教育观念。不要再以应试结果为导向,而要适应过程化学习。”

1993年与2022年人教版数学教材对比

为什么一线师生都对新教材的“知识碎片化”印象颇深?

“部分家长认为新版教材是故意让知识点缺失的,但客观上,教材排版和页数还受限于如内容减少、字号放大、行距增大等‘双减’和保护视力等要求,很难面面俱到。”

教材知识点采用螺旋式排布,已成为教学共识,螺旋即知识点“多样且不重复”的层层递进学习机会,从而达到循序渐进的效果。

因此,螺旋式编排是教育界认为目前最符合学生认知结构的模式。但同时确实会带来知识点零碎,由此对老师专业性要求更高,也对学生提出“多面手要求”,易使学生“顾此失彼”。

对于教辅资源不均衡等问题,多地也在探索用科技手段将顶尖学校的授课资源与远端学生共享,例如新疆、甘肃多所中学与成都七中网班实现直播教学,进行实时交互。英语新教材被骂上热搜时,专家们也支招了,“可以科技赋能,借助某某牌学习机等智能工具产品”,但此番解释并没有得到社会的普遍认可。

综上所述,旧版教材是“结论导向”,以知识点结论为核心,通过明确清晰的表述、短平快的口诀和简化学习路径,使学生可快速掌握和应用。而新版教材是“过程导向”,学习需要回归课堂主阵地,不仅倚仗教师备课水平和教学质量,也需要家庭为学生提供生活感受和情境探索。